目的

以前Clostridioides difficileに罹患していた患者が入院していたベッドを使うことで、病院発症C.difficile感染症(HO-CDI)のリスクが増加するかどうかを明らかにすること。

方法

この後方視的コホート研究では、リアルタイム位置情報システムを用いて、2018年4月から2019年8月までの2つの大学病院におけるベッドの移動を追跡した。医療記録から患者の人口統計、臨床的特徴、およびC.difficileポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の結果を抽出した。HO-CDIの診断から過去7日以内に、過去90日以内にC.difficile感染者が使用していたベッドを使うか部屋に入院していた場合、当該患者を潜在的に「汚染された」ベッドまたは部屋に曝露されたと定義した。多変量ロジスティック回帰を用いて、汚染されたベッドを使用していたことがHO-CDIと関連しているかどうかを、リスクのある期間および集中治療を必要とする期間でコントロールした後に検討した。汚染された部屋からの媒介および相互作用を評価した。

結果

18,860例の患者の延べ25,032件の入院中に、237例のHO-CDIを同定した。汚染されたベッドへの曝露は、非調整解析(オッズ比[OR]、1.8;95% 信頼区間[CI]、1.4-2.31)および調整解析(OR、1.5;95%CI、1.2-2.0)においてHO-CDIと関連していた。この効果の大部分は、汚染された病室との媒介および相互作用によるものであった。

結論

以前にC.difficileの患者が使用した病院のベッドや部屋を使うことがHO-CDIのリスクを高めた。医療環境の清掃と消毒に一層の注意を払うことで、C.difficileの院内伝播を減少させる可能性がある。

訳者コメント

前回に引き続き、環境の清掃・消毒に関する研究をとりあげた。CDI患者が入院していた病室に、その次に入院した患者がCDIを発症するリスクは高く、非CDI患者が入院していた病室に入院した方が低いことは既に明らかになっている。汚染された病室の中でも特に汚染の度合いが強く、また清拭清掃や紫外線照射などの強化措置によってもなかなかきれいにならないものの代表格がベッドである。例えばマットレスは表面が平滑で消毒薬による清拭清掃が可能な素材もあるが、側面や裏側などを清拭するのは非常に骨が折れる作業であり、徹底して行うのは困難である。ベッド柵なども複雑な構造をしており、紫外線照射によっても影になる部分も少なくないと思われる。更にベッドは病棟内で移動させられることが頻繁にあり、移動してしまうと前にCDI患者に使っていたことがしばしばわからなくなってしまう。

研究者らは、こういったベッドがもたらすC.difficileの院内伝播に着目した。ベッドにセンサーを取り付けてCDI患者に使用したことが明確になるようにした。その結果、CDI伝播リスクとベッドとの関連が明らかになった。

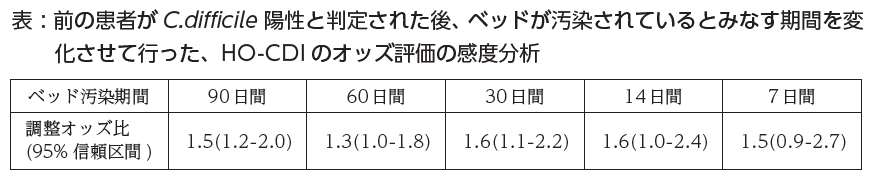

表で示したオッズ比は、CDI患者が使用したベッドが以後どのくらいの期間C.difficileで汚染されているかが不明な現状を鑑み、その期間に関する仮定を7日間から90日間まで変化させて計算したものである。7日間と仮定した場合はオッズ比が有意に1 より高くはないという結果になっているが、C.difficileは芽胞を形成し環境中に頑固に生き残ることが知られており、7日間で汚染が消滅するとは考えにくい。最低でも14日間を想定する必要があるだろう。

この研究は、CDI患者退室後の部屋の清掃は、ベッドに対して特に強化して行うべきであることを示唆している。ベッドやマットレス全体を洗浄できる装置や素材なども日本国内を含めて利用可能ではあるが、かなり高価であり、実際には清拭清掃と紫外線照射が現実的であろう。清拭清掃をより徹底的に行うにはマンパワーが必須であり、紫外線照射装置の導入にはそれなりの費用が必要である。感染対策向上加算1や2を算定している施設では相応の加算算定による収入があり、上記の措置に対する原資を手当することが可能であるが、加算2以下の施設や加算を算定していない施設では理想的なCDI対策が必ずしも容易ではないことが示唆される。加算のあり方などについても議論が必要であろう。