背景

心臓手術後の手術部位感染(SSI)は、医療提供者にとって重大な課題である。手術手技や感染対策が進歩しているにもかかわらず、SSIは依然として術後合併症や死亡の主要な原因であり、さらに医療サービスにとって大きな経済的負担となっている。現在の文献によると、心臓手術後のSSI発生率には再現性のある男女差があることが示唆されている。われわれの目的は、冠動脈バイパス術(CABG)後の胸骨SSIについて、性差に特異的な予測危険因子を評価することに加え、グループ間の原因菌の違いを明らかにすることである。

方法

2012年1月から2022年12月までに英国の1つの病院機関で単回CABGを受けた成人患者を対象とした。この10年間の後ろ向き観察研究では、合計10,208例の患者が組み入れ基準を満たした。単変量解析を用いて術前リスク因子を同定した。性別と微生物またはグラム染色との間の依存性を評価するために、連続性のYates補正を用いたピアソン・カイ二乗検定を行った。

結果

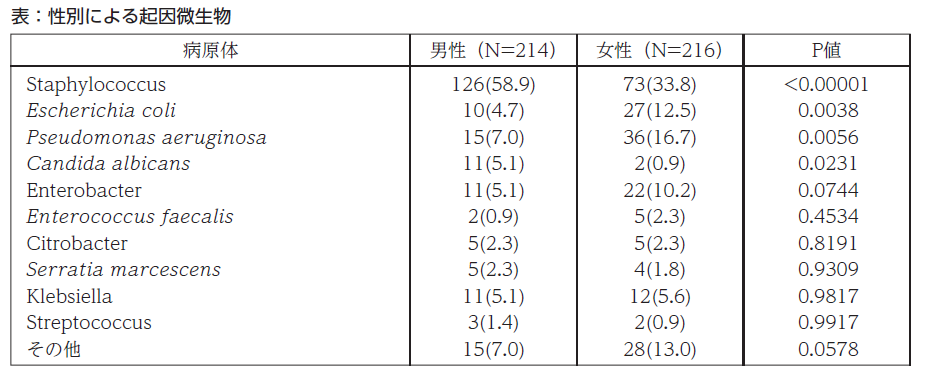

合計で男性8,457例中、胸骨SSIを発症したのは181例(2.14%)、女性1,751例中、胸骨SSIを発症したのは128例(7.31%)であった。男性患者はグラム陽性菌に起因するSSIを発症する可能性が有意に高く、女性患者はグラム陰性菌に起因するSSIを発症する可能性が高かった(P<0.00001)。男性患者ではブドウ球菌が原因菌である可能性が統計的に高かった。緑膿菌は男性群に比べ女性群で2倍多かった。

結論

われわれの研究では、CABG後の胸骨SSIの原因菌とグラム染色に男女間で統計学的に有意な差が認められた。男性患者にはグラム陽性菌に関連したSSIが多いのに対し、女性のSSI病原体はグラム陰性であることが多かった。両群の術前リスクプロファイルは類似しており、インスリン依存性糖尿病患者であること、3枝の冠動脈疾患であることなどが挙げられる。これらの所見を踏まえると、SSI対応戦略を性別や関連するリスクプロファイルに適合させるべきではないか?という疑問が湧き起こる。

訳者コメント

冠動脈バイパス(CABG)術後SSIは非常に重大な合併症であり、再手術を行っても死亡の転帰をとりうる。その対策として、一般的なSSI防止に加えてMRSAの監視培養と陽性者に対する除菌や抗MRSA薬の周術期予防投与、術前のクロルヘキシジングルコン酸塩溶液によるシャワーや清拭などの対策も行われているが、まだまだ向上の余地があると考えられる。そして、どのような患者において術後SSIのリスクが高いかを理解することも大切である。

さて、本研究では単一施設で11年間に実施した約1万件のCABGを対象として、SSIのリスク因子やその起因菌を性差の観点から検討している。症例数の多さから、同定されたリスク因子の確度は高いと言える。主な結果として、男性のSSI発生率が2.1%だったのに対して女性のそれは7.3%と3.5倍も高かった。その他の因子も調整した上で、性別(女性)がSSIの独立したリスク因子であった。性別がSSIに及ぼす影響は様々な研究がなされており、訳者自身も日本のデータベースを用いて検討しているが、手術の種類によって男性の方がハイリスクであったりその逆であったりと一定せず、CABGを対象とした検討では男女のSSIリスクに差はなかった。

本研究の結果との差異であるが、本論文の著者らは女性に特有の乳腺組織の存在を挙げている。すなわち、皮下の液体貯留の余地が大きいこと、乳房の下に胸壁の皮膚との間にできやすい湿潤環境などが影響している可能性である。日本と英国の女性患者の体格差と、日英のリスク因子に関する検討の結果の相違は、この仮説によって説明できるかもしれない。

また、起因病原体の性差も、前述のような女性特有の解剖学的特徴によって説明しうる。特に、湿潤環境を好む緑膿菌が女性のSSIの起因菌として男性より有意に多かったことで、仮説には説得力がある。その一方で、ブドウ球菌は男女で均等に分布していると思われ、これが少なかったことの説明が困難である。

日本の社会保険制度において、医療の費用対効果面は非常に重要な課題であり、研究テーマでもある。本研究のような視点でSSIのリスク因子を明らかにし、特定の患者層に対してより対策を強化することで、予防の追加費用を抑えつつSSI発生による余分な医療費の削減に繋げていくことが重要である。