CDCが寄生虫疾患について解説している1)。これらの中から、身近な寄生虫について抜粋して紹介する。

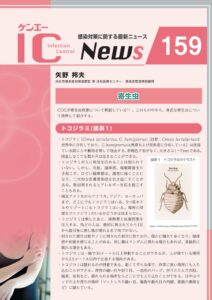

トコジラミ(図表1)

- トコジラミ(Cimex lectularius, C. hemipterus)[註釈:Cimex lectulariusは世界中に分布しており、C .hemipterusは熱帯および亜熱帯に分布している]は夜寝ている間に人や動物を刺して吸血する。赤褐色で羽がなく、大きさは1~7mmである。吸血しなくても数か月は生きることができる。

- トコジラミが人に病気を広めることは知られていない。しかし、炎症、掻痒感、睡眠障害を引き起こす。ひどい掻痒感は、過度に掻くことになり、二次的な皮膚感染症を引き起こすことがある。数回刺されるとアレルギー反応を起こすこともある。

- 南北アメリカからアフリカ、アジア、ヨーロッパまで、どこにでもトコジラミはいる。5つ星ホテルやリゾートにもトコジラミはいる。場所の清潔さでトコジラミがいるかどうかは決まらない。

- トコジラミは刺したあと、麻酔薬と抗凝固薬を注入する。殆どの人は、最初に刺されてから1日から数日後に刺し傷が現れるまで気づかない。

- 刺された部分は蚊やノミに刺された部分に似ており、僅かに腫れて赤くなり、掻痒感や刺激を感じることがある。刺し傷はランダムに現れる場合もあれば、直線状に現れる場合もある。

- トコジラミは一晩で30メートル以上移動することができるが、人が寝ている場所から2.5メートル以内で生息する傾向がある。

- トコジラミは隠れるのが得意である。細くて平らな体で、非常に狭い場所にも入り込むことができる。荷物の縫い目や折り目、一泊用のバッグ、折りたたんだ衣服、寝具、家具など、隠れられる場所ならどこにでも入り込むことができる。日中はベッドの上や周りの場所(マットレスの縫い目、亀裂や割れ目の内側、壁紙の裏側など)に隠れている。

- 旅行する人は、就寝場所のマットレスやシーツの折り目の中にトコジラミの殻(カラ)や虫がいるかどうかなど探すとよい。トコジラミは、通常、人が眠る場所の周囲またはその近くに生息している。これには、アパート、避難所、住宅、ホテル、クルーズ船、バス、電車、寮の部屋などが含まれる。殆どの人は旅行によってトコジラミを運び、周囲を感染させていることに気づいていない。

アタマジラミ(図表2)

- アタマジラミ(Pediculus humanus capitis)は主に頭部に生息するが、眉毛やまつ毛にも生息する。成虫のアタマジラミは体長約2~3mmである。

- アタマジラミに感染した人は(特に初感染したときや感染が軽いときには)、症状が現れないことがある。アタマジラミの最も一般的な症状は掻痒感である。これは、刺されたことに対するアレルギー反応によって引き起こされる。初感染では掻痒感が現れるまで4~6週間を要することがある。

- アタマジラミはいかなる病気も媒介しないため、健康上の危険とはみなされない。しかし、イライラ感と不眠、掻くことで頭部にできた傷による二次的な皮膚感染症を引き起こすことがある。

- 米国では、アタマジラミは就学前および小学生の小児とその家族および保護者で最も多い。3~11歳で毎年600~1,200万件の感染が発生していると推定されている。頭と頭が接触する頻度が高いため、女子の方が男子よりもアタマジラミに感染しやすい。

- 米国では、アフリカ系アメリカ人でのアタマジラミは他の人種の人々に比べてはるかに少ない。米国で最も頻繁に見られるアタマジラミは、ある種の毛髪の形や幅を掴むのに適した爪を持っているが、他の種類の毛髪には適していない可能性がある。

- アタマジラミは主に、感染者の髪に直接接触することで伝播する。アタマジラミの最も一般的な伝播経路は、すでにアタマジラミに感染している人との頭と頭の接触である。このような接触は学校や自宅などで遊んでいる小児でよく見られる。アタマジラミは這って移動し、跳んだり飛んだりすることはできない。

- 成虫のアタマジラミは人の頭の上で約30日間生きることができる。しかし、人から落ちて餌を得られない場合は2日以内に死んでしまう。

- 成虫の雌のアタマジラミは雄よりも大きく、1日に約6個の卵を産む。卵が孵って幼虫になるまでには約1週間(6~9日)を要する。幼虫が成虫に成長するまでには約7日かかる。

- 感染者が着用している帽子、スカーフ、コート、スポーツユニフォーム、ヘアリボンなどの衣類を着用することによって伝播することもある。櫛、ブラシ、タオルの使用でも伝播することがある。

- アタマジラミは水中で数時間生存できるが、プールで繁殖する可能性は低い。プールの水に含まれる塩素濃度ではアタマジラミは死滅しない。

- 動物はアタマジラミに感染したり、広めたりしない。

- 頭部に這っているアタマジラミが見当たらない場合は、毛幹の根元から6mm以内にしっかりと付着している卵を探す。耳の後ろや首の後ろ付近の毛に卵が見られることがよくある。毛幹の根元から6mm以上離れたところに付着している卵は、ほとんどの場合、孵化しているか、死んでいる。幼虫や成虫が見られず、頭皮から6mm以上離れたところに卵だけが見つかった場合は、感染はおそらく古く、治療の必要はない。

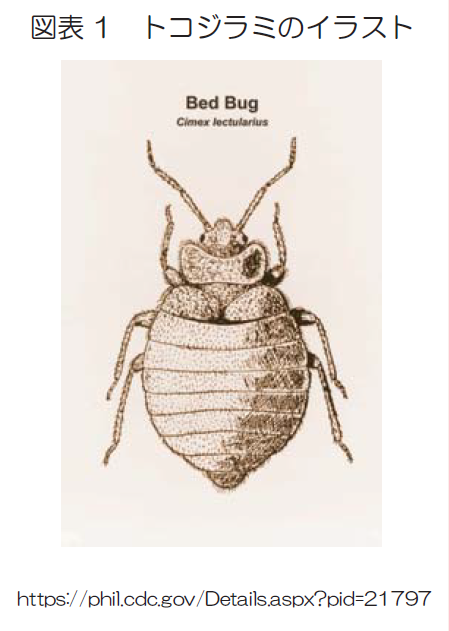

疥癬虫(図表3)

- 疥癬虫(ヒゼンダニ)(Sarcoptes scabiei)は、皮膚の上層部に潜り込み、そこに生息して卵を産む。皮膚が頻繁に接触すると伝播しやすくなる。

- 疥癬の最も一般的な症状は、特に夜間の激しい掻痒感と、ニキビのような発疹である。症状が現れることの多い部位は「指間」「手首、肘、膝、腋窩の皮膚のひだ」「ペニス、乳首、腰、臀部、肩甲骨」である。乳幼児では、頭、顔、首、手掌、足裏に発疹が出ることがよくある。

- 疥癬トンネルが見えることがあるが、これはメスが皮膚の表面のすぐ下にトンネルを掘った結果生じたものである。

- 「角化型疥癬」は伝播力が極めて強い重度の疥癬である。角化型疥癬の診断と治療が遅れると、再発することがよくある。

- 疥癬虫の初感染では、症状が現れるまでに通常4~8週間を要する。ただし、感染者は症状がなくても疥癬を感染させることがある。

- 治療開始前の3日間の皮膚に直接触れた衣類、タオル、寝具はすべて洗濯する。衣類は、洗濯機で熱湯(50℃を超える温度で10分間洗うと疥癬虫と卵が死滅する)を使用して洗濯するか、高温サイクルで乾燥させるか、ドライクリーニングする。

- 洗濯またはドライクリーニングできない衣類は、数日から1週間、密閉されたビニール袋に入れて保管する。

- 通常、疥癬虫は人間の皮膚から離れて2~3日以上は生存できない。小児も成人も、治療の翌日からは保育、学校、仕事に戻ることができる。

- 疥癬虫、卵、その排泄物が見つからなくても、疥癬虫に感染している可能性がある。感染した人でも、健康な場合は10~15匹未満しか存在しないことがある。

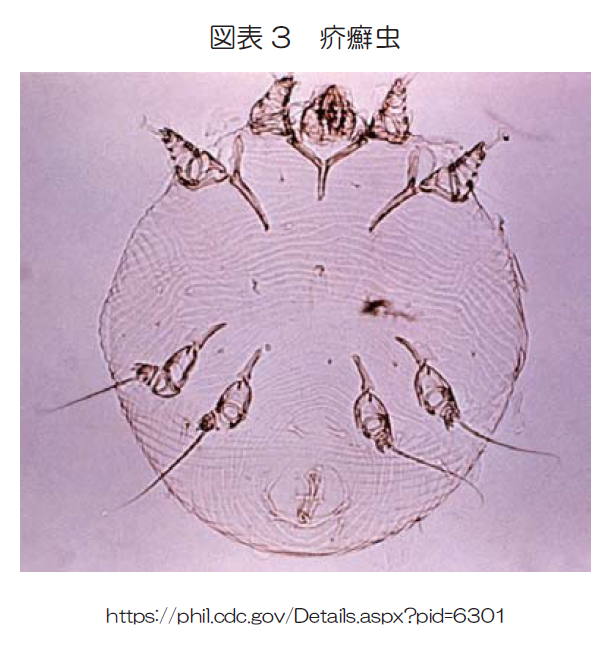

トキソプラズマ・ゴンディ(図表4)

- トキソプラズマ症は、トキソプラズマ・ゴンディ(Toxoplasma gondii)によって引き起こされる感染症である。この寄生虫は世界中に存在し、人間(および他の動物)の体内で長期間(最長一生)生存することがある。

- 米国では4,000万人以上がこの寄生虫に感染している。トキソプラズマ症に罹患しても、免疫系が健康な人の殆どは症状がみられない。症状がみられる場合、インフルエンザ様症状、リンパ節腫大、筋肉痛などを経験することがある。

- 重症トキソプラズマ症は脳、目、その他の臓器に損傷を引き起こす。眼トキソプラズマ症は眼に損傷を引き起こす可能性がある。

- 子宮内にいる間に感染した乳児は出生時には症状が現れないことが多いが、後になって症状が現れることがある。

- トキソプラズマ・ゴンディは汚染された調理不十分な肉や貝類、または洗浄されていない汚染された生鮮食品を食べることによって感染する。また、猫の糞便やトキソプラズマ・ゴンディを含む汚染された土壌に接触して、誤って摂取することによっても感染する。新たに感染した母親から胎児に伝播することもある。

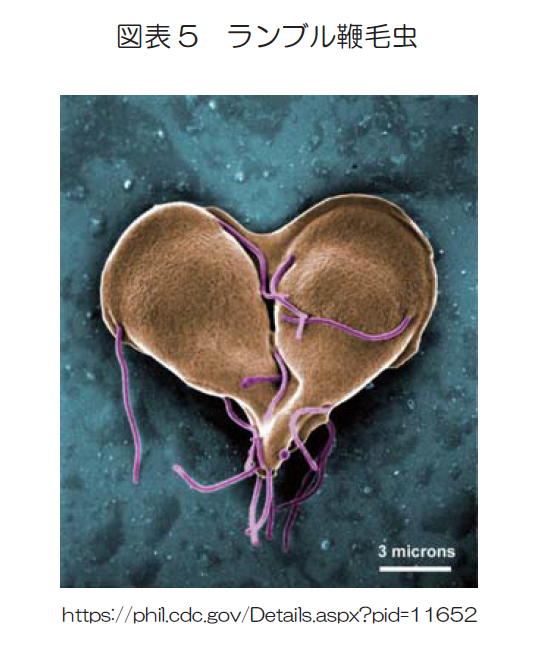

ランブル鞭毛虫(図表5)

- ジアルジア症はランブル鞭毛虫(Giardia lamblia)[註釈:他にもGiardia intestinalisやGiardia duodenalisという名称が使われることがあるが、これらは同じ種を指す]によって引き起こされる疾患である。

- ランブル鞭毛虫は感染した人や動物の腸内に生息し、排泄物とともに体外に排出される。体外(土壌など)において数週間から数か月間生存することができる。

- ランブル鞭毛虫は米国および世界中のあらゆる地域に生息している。毎年、米国では100万人以上が罹患している。

- 症状は1日に2~5回の下痢であり、次第に疲労感を感じる。症状は感染してから1~2週間後に始まり、2~6週間続く。

- ランブル鞭毛虫は便の中にいるので、便に汚染されたものは何でもこの寄生虫を伝播させることができる。人から人へ、または汚染された水、食べ物、表面、物体を介して伝播する。ランブル鞭毛虫は僅か数個を飲み込むだけでも発症することがある。

- 動物はランブル鞭毛虫を人間に感染させる可能性があるものの、犬や猫からランブル鞭毛虫に感染する可能性は低い。人間を病気にするランブル鞭毛虫の種類は、犬や猫を病気にするランブル鞭毛虫の種類とは異なるからである。

糞線虫(図表6)

- 糞線虫(Strongyloides stercoralis)は裸足などの露出した皮膚を通じて人に感染し、糞線虫症を引き起こす。

- 糞線虫に感染した人の殆どは症状がない。しかし、感染が重篤な場合は、腹痛、膨満感、胸焼け、下痢や便秘、発疹、乾性咳などの症状が現れることがある。稀に、関節炎、腎疾患、心疾患がみられることがある。免疫疾患のある人や、コルチコステロイドなどの服用が必要な人では、糞線虫症が重篤化したり、生命を脅かすこともある。

- 糞線虫は、熱帯地域、特に東南アジアと南太平洋に生息する。特に暖かく、湿度の高い農村地域では、どこにでも感染する可能性がある。

- 糞線虫は幼虫に汚染された土壌に触れることで人に感染する。皮膚に食い込んで体中に広がり、小腸に定着して卵を産む。卵が孵化すると、殆どが便とともに体外に排出される。しかし、一部は成長し、腸壁や肛門に食い込んで再感染することもある。

- 糞線虫の感染を防ぐ最善の方法は、土の上を歩くときは靴を履き、排泄物や下水との接触を避け、犬の排泄物を片付けることである。

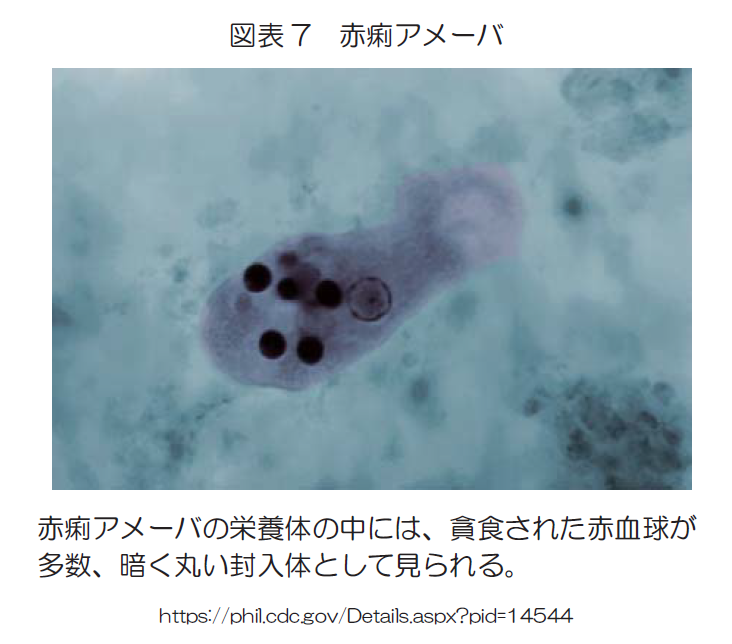

赤痢アメーバ(図表7)

- アメーバ症は、赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)によって引き起こされる。衛生状態の悪い熱帯地域に住んでいたり、そのような地域に旅行したときに、罹患することがある。

- 赤痢アメーバに感染した人のうち、発病するのは僅か10~20%程度である。発症したとしても、症状は軽度であることが多い。この場合、下痢、胃痛、胃痙攣などの症状が現れることがある。症状は感染してから、2~4週間以内に現れるが、それ以降に現れることもある。

- 「アメーバ赤痢」と呼ばれる重度のアメーバ症は、腹痛、血便、発熱を引き起こすことがある。稀に、赤痢アメーバが血流に乗って肝臓に移動し、膿瘍を形成することがある。

- 赤痢アメーバと診断されたが、体調に問題がない場合は、別の寄生虫であるEntamoeba dispar(E. dispar)に感染している可能性がある。E. disparは人を病気にすることはなく、治療の必要はない。

文献

- CDC. A-Z Index of Parasitic Diseases

https://www.cdc.gov/parasites/listing/index.html

矢野 邦夫

浜松市感染症対策調整監

浜松医療センター感染症管理特別顧問