高齢者の

便秘について

年齢が若い頃は女性に多くみられた便秘ですが、実は、年齢が上がると共に男性が便秘になる割合も増加していきます。その主な原因は、加齢によって訪れる体力の衰えです。ここでは、高齢者の便秘の原因と頻度、治療法などをご紹介します。

高齢者の便秘の頻度

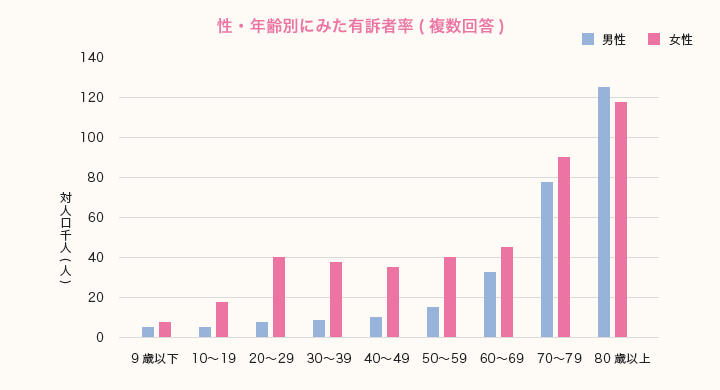

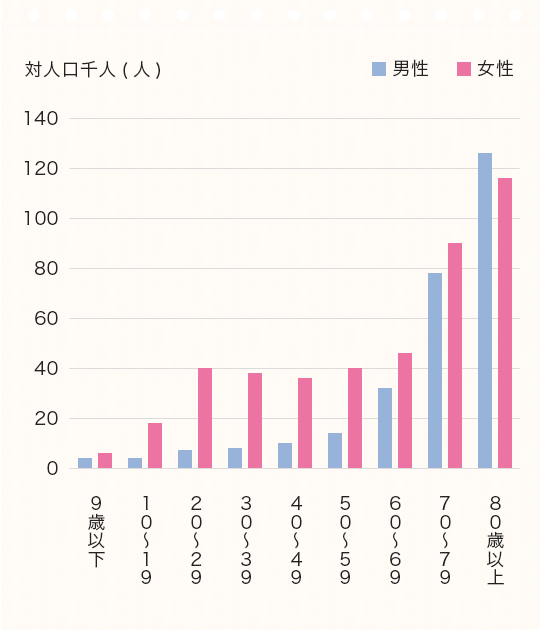

厚生労働省が2013年に行った便秘に関する国民生活基礎調査の結果を、以下のグラフにまとめました。

20代~30代の女性に一度便秘のピークが訪れますが、その後は、男女共に加齢に伴って、便秘の頻度は増加していきます。そして80歳以上では、便秘頻度が約12%程度になります。また、85歳~100歳の超高齢者においては、便秘頻度が25.4%とする報告もあり、高齢者全体の3割近くに便秘症状があることが推測されます。

20代~30代の女性に一度便秘のピークが訪れますが、その後は、男女共に加齢に伴って、便秘の頻度は増加していきます。そして80歳以上では、便秘頻度が約12%程度になります。また、85歳~100歳の超高齢者においては、便秘頻度が25.4%とする報告もあり、高齢者全体の3割近くに便秘症状があることが推測されます。

2013(平成25)年国民生活基礎調査データ(厚生労働省)よりグラフ化

原因と種類

高齢者の便秘は、大きく2種類に分けることができます。まず一つ目は、「弛緩性便秘」。高齢者の便秘で最も多いと言われており、ぜんどう運動の低下によって起こります。原因としては、毎日の運動量の低下、加齢や義歯の使用と咀嚼機能の低下などによる食事量の減少、食物繊維の少ない食事が多い、という場合に起こりやすいと考えられています。また、腸の働きをサポートして活性化させる副交感神経や、腸の筋力が加齢と共に衰えることも便秘と深く関係しています。腸の働きが鈍くなると、便がスムーズに運ばれなくなり、腸内に長く留まってしまいます。そうすると、さらに腸壁に水分を取られ、便がますます硬くなってしまい、便秘へとつながります。

二つ目は、「薬剤性便秘」。薬の副作用によって起きる便秘です。持病やガン、高血圧、脳の疾患など様々な病気を抱える高齢者の方は、日常的に色々な薬を飲んでいることもありますが、その薬の副作用によって便秘になることがあります。例えば、パーキンソン病に使われる抗コリン薬には腸管の働きを抑える作用があり、ガンなどの痛み止めに使われるモルヒネには腸管を収縮させる作用があることから、どちらも頑固な便秘を引き起こします。また、精神疾患に用いられる薬にも、便秘を引き起こす薬剤があることから注意が必要です。

二つ目は、「薬剤性便秘」。薬の副作用によって起きる便秘です。持病やガン、高血圧、脳の疾患など様々な病気を抱える高齢者の方は、日常的に色々な薬を飲んでいることもありますが、その薬の副作用によって便秘になることがあります。例えば、パーキンソン病に使われる抗コリン薬には腸管の働きを抑える作用があり、ガンなどの痛み止めに使われるモルヒネには腸管を収縮させる作用があることから、どちらも頑固な便秘を引き起こします。また、精神疾患に用いられる薬にも、便秘を引き起こす薬剤があることから注意が必要です。

便秘の治療

高齢者の弛緩性便秘において有効な治療法は、生活習慣の見直しです。日常的にできる生活習慣の改善から取り掛かり、健康的に便秘を解消していきましょう。

生活習慣の中でも、特に運動と食事が大切です。散歩や農作業を行うなど、毎日、少しずつでも良いので無理のない範囲で体を動かしてください。体を動かすことによって筋力を付けることができます。食事面では、体調が悪い場合やひどい下痢がある場合を除き、豆類や野菜、海藻などの食物繊維の多い食材を摂取する必要があります。ここで大切なのが、腸が活性化される朝にしっかり食べるということ。朝食を抜いてしまうと腸の動きが鈍くなるので、必ず朝食を食べるように意識してください。また、起きてすぐに冷たい水や牛乳を飲むという方法もありますが、高齢者の場合は成人と比べて胃腸の機能が低下しているため、却って逆効果です。下痢や食欲不振を引き起こす可能性があるので気をつけましょう。

それでも改善されない場合は、薬を利用します。整腸作用のある乳酸菌製剤や、クセになりにくい酸化マグネシウムは、安全かつ有効な手段として医療機関では第一選択的に用いられています。これらの薬剤でも症状が改善しない場合は、薬の連用による習慣性に注意して、刺激性下剤であるセンノシドやピコスルファートナトリウムを処方されるでしょう。

薬剤性便秘の場合には、刺激性下剤であるセンノシドを比較的多めの量で服用することがあります。ただし、疾患によってはもともと服用している薬を止めることが難しいケースも多いので、主治医としっかり相談しましょう。

薬剤性便秘の場合には、刺激性下剤であるセンノシドを比較的多めの量で服用することがあります。ただし、疾患によってはもともと服用している薬を止めることが難しいケースも多いので、主治医としっかり相談しましょう。

失敗しない便秘薬選びのための便秘解消講座 一覧